Ogni giorno veniamo inondati da una quantità di dati che definire ‘enorme’ è quasi un eufemismo. Ricordo ancora la sensazione di smarrimento, quella di trovarsi di fronte a montagne di informazioni apparentemente senza senso, chiedendosi: “Come posso tirarne fuori qualcosa di utile?

E, soprattutto, come posso capire *perché* certe cose accadono, non solo che accadono?” Quella domanda mi ha spinto a esplorare l’affascinante mondo delle tecniche di data mining e, più in particolare, il loro ruolo cruciale nella formazione per l’inferenza causale.

Non si tratta solo di scavare per trovare schemi o correlazioni; no, è molto di più. È l’arte e la scienza di andare oltre il ‘cosa’ per arrivare al ‘perché’, di distinguere la vera causa da una semplice coincidenza.

Dalla mia esperienza diretta, ho notato che la capacità di isolare le relazioni causali all’interno di un dataset può trasformare completamente il modo in cui prendiamo decisioni, rendendole non solo più informate ma anche significativamente più efficaci.

In un’era dominata dai big data e dall’intelligenza artificiale, comprendere a fondo queste dinamiche diventa non un lusso, ma una vera e propria necessità per chiunque voglia davvero modellare il futuro e anticipare le tendenze.

Approfondiamo nei dettagli nel testo che segue.

Dalla Correlazione alla Causalità: Il Salto Qualitativo che Trasforma i Dati

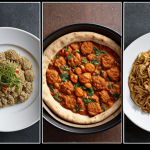

Ricordo ancora quando mi sono imbattuto per la prima volta nella distinzione tra correlazione e causalità. Sembrava una cosa così semplice in teoria, ma nella pratica, con milioni di punti dati che danzano davanti ai tuoi occhi, è un vero e proprio campo minato. La correlazione, per sua natura, ci dice che due cose si muovono insieme, o in direzioni opposte, ma non ci svela il perché. È come notare che le vendite di gelati aumentano ogni volta che aumentano gli annegamenti; la tentazione di dire che i gelati causano gli annegamenti è forte, ma la vera causa è, ovviamente, la stagione calda. È proprio qui che le tecniche di data mining per l’inferenza causale entrano in gioco, offrendoci gli strumenti per dissezionare questa complessità. Personalmente, ho scoperto che passare da una mentalità di “cosa sta succedendo” a “perché sta succedendo” è stato il vero punto di svolta nella mia carriera. Non è più solo un’analisi descrittiva, ma diventa predittiva e prescrittiva, permettendoci di agire con cognizione di causa e non solo di reagire a eventi. Ho visto aziende cambiare completamente la loro strategia di marketing o la gestione della supply chain semplicemente identificando la vera causa dietro a un calo delle vendite o a un aumento dei costi, invece di inseguire sintomi.

1. Superare la Trappola delle Variabili Confondenti

Uno dei pericoli maggiori nell’inferenza causale è la presenza di variabili confondenti, elementi che influenzano sia la presunta causa che l’effetto, rendendo difficile distinguere la loro vera relazione. Ho passato ore a scervellarmi su set di dati apparentemente semplici, solo per scoprire che una variabile di background, che avevo inizialmente ignorato, era la vera responsabile di un pattern. È come cercare di capire perché i prezzi delle case aumentano quando si vedono più uccelli in città: non sono gli uccelli a far aumentare i prezzi, ma entrambi sono influenzati dall’urbanizzazione. Tecniche come il matching, la regressione con covariate, o anche approcci più avanzati come i modelli a equazioni strutturali, sono diventati i miei alleati fidati. Mi hanno permesso di “isolare” l’effetto di interesse, come un chirurgo che separa con precisione i tessuti, per vedere la relazione pura tra causa ed effetto.

2. L’Approccio del Pensiero Controfattuale

L’inferenza causale si basa intrinsecamente sul concetto di controfattuale: cosa sarebbe successo se la “causa” non si fosse verificata? È un viaggio nel “se solo”, un tipo di pensiero che è incredibilmente potente ma anche estremamente difficile da implementare con i dati osservazionali. Nella mia esperienza, è qui che la creatività e una profonda comprensione del dominio diventano fondamentali. Non si tratta solo di applicare algoritmi; si tratta di capire il mondo reale e di costruire modelli che imitino esperimenti controllati, anche quando non è possibile condurli fisicamente. Ho imparato che la migliore analisi causale spesso combina metodi statistici rigorosi con una forte intuizione basata sull’esperienza di anni, come quella di un medico che, oltre ai test diagnostici, usa la sua conoscenza del paziente per arrivare alla diagnosi più precisa.

Tecniche di Data Mining Essenziali per Scovare Verità Nascoste

Quando parliamo di data mining nel contesto dell’inferenza causale, non ci riferiamo solo agli algoritmi standard di clustering o classificazione, per quanto utili possano essere. Qui stiamo entrando in un territorio più sofisticato, dove l’obiettivo è svelare il “perché” dietro il “cosa”. Personalmente, ho trovato che le tecniche più efficaci sono quelle che ci permettono di simulare un ambiente controllato, anche quando non lo abbiamo. Questo include metodi come la Propensity Score Matching (PSM), che ho usato più e più volte per bilanciare gruppi non randomizzati, rendendoli comparabili come se fossero stati parte di un esperimento. Oppure i Difference-in-Differences, particolarmente potenti quando si hanno dati pre e post-intervento su gruppi di trattamento e controllo. La bellezza di queste tecniche sta nella loro capacità di “pulire” il segnale, rimuovendo il rumore di altre influenze e permettendoci di vedere l’effetto causale puro. È un po’ come un restauratore d’arte che, strato dopo strato, rivela i colori originali di un dipinto, oscurati dal tempo e dalla sporcizia. L’applicazione di questi strumenti richiede non solo competenza tecnica, ma anche un pizzico di arte, per capire quale strumento è più adatto al contesto specifico e ai dati a disposizione.

1. Matching e Ponderazione per l’Equilibrio dei Dati

L’inferenza causale da dati osservazionali è intrinsecamente complessa perché non possiamo assegnare casualmente le persone a un “trattamento” o a un “controllo”, come in un esperimento clinico. Ho affrontato innumerevoli situazioni in cui le differenze iniziali tra i gruppi rendevano impossibile un confronto diretto. È qui che tecniche come il Propensity Score Matching (PSM) o l’Inverse Probability Weighting (IPW) diventano i miei migliori alleati.

- Propensity Score Matching (PSM): Questo metodo, che ho usato con grande successo in progetti che andavano dall’efficacia di campagne pubblicitarie all’impatto di nuove politiche urbane, cerca di creare gruppi di “trattamento” e “controllo” che siano il più simili possibile in termini di caratteristiche osservabili. In pratica, calcoliamo la probabilità di essere esposti a un certo “trattamento” (il propensity score) e poi accoppiamo individui con score simili tra i due gruppi. È un po’ come trovare il proprio “gemello” nel gruppo di controllo.

- Inverse Probability Weighting (IPW): A differenza del PSM, che scarta i dati non abbinabili, l’IPW pondera ogni osservazione in base all’inverso della probabilità di ricevere il trattamento effettivamente ricevuto. Questo significa che le osservazioni con una bassa probabilità di ricevere il trattamento (ma che l’hanno ricevuto) ricevono un peso maggiore, e viceversa. Ho trovato l’IPW particolarmente utile quando il matching non è fattibile a causa della scarsità di dati o di un’eccessiva diversità tra i gruppi.

Queste tecniche non solo mi hanno permesso di ottenere risultati più robusti, ma mi hanno anche costretto a pensare in modo più critico alle variabili confondenti, un esercizio mentale prezioso.

2. Modelli di Regressione e Variabili Strumentali

La regressione lineare è spesso il primo strumento che impariamo, ma quando si tratta di causalità, la sua semplicità può essere ingannevole. Se non trattiamo correttamente le variabili confondenti, una regressione può facilmente confondere correlazione e causalità. Ho scoperto che, per andare oltre, è fondamentale integrare la regressione con altre tecniche.

- Regressione Potenziata per la Causalità: L’uso di regressioni multivariate, includendo tutte le potenziali variabili confondenti, è un passo avanti. Tuttavia, è essenziale non fermarsi qui. L’aggiunta di termini di interazione o l’uso di modelli gerarchici può rivelare relazioni causali più sottili. Personalmente, ho trovato molto utile l’applicazione di modelli di regressione con effetti fissi, specialmente quando si lavora con dati panel (stesso individuo osservato nel tempo), che permettono di controllare per variabili confondenti invarianti nel tempo.

- Variabili Strumentali: Quando abbiamo un problema di endogeneità (quando la variabile “causa” è influenzata dall’effetto, o entrambe sono influenzate da una variabile non osservata), le variabili strumentali (IV) sono state una vera salvezza per me. Una variabile strumentale è qualcosa che influenza la “causa” ma non l'”effetto” direttamente, e non è correlata a variabili confondenti non osservate. Trovare una buona variabile strumentale è spesso la parte più difficile, e ho passato notti insonni a cercare il “gold standard” di IV per i miei progetti. Tuttavia, quando la si trova, può rivelare una relazione causale che altrimenti rimarrebbe nascosta.

L’applicazione di queste tecniche richiede non solo competenza tecnica, ma anche una profonda comprensione del contesto in cui si lavora, perché una variabile strumentale valida in un contesto potrebbe non esserlo in un altro.

Il Ruolo Cruciale dei Dati di Qualità nell’Edificio dell’Inferenza Causale

Non mi stancherò mai di ripeterlo: senza dati di qualità, qualsiasi sforzo di inferenza causale è vano. È come cercare di costruire un grattacielo su sabbie mobili. Ho visto progetti promettenti fallire miseramente non per la complessità delle tecniche, ma per la scarsa qualità dei dati di partenza. Parlo di valori mancanti gestiti male, errori di misurazione, incoerenze nelle definizioni delle variabili o bias intrinseci nel processo di raccolta. Una volta, stavo lavorando su un’analisi per capire l’impatto di un nuovo programma di formazione sui dipendenti, e i risultati erano stranissimi, quasi controintuitivi. Dopo giorni di indagini, ho scoperto che i dati sulla partecipazione al programma erano stati inseriti manualmente con errori sistematici. Ogni singolo punto dati conta, e la pulizia e la pre-elaborazione dei dati non sono solo un passaggio noioso, ma una fase cruciale che determina la validità di ogni successiva inferenza. È un lavoro certosino, che richiede pazienza e un occhio attento ai dettagli, ma è assolutamente indispensabile. Se non ci fidiamo dei nostri dati, come possiamo fidarci delle conclusioni causali che ne derivano? La risposta è semplice: non possiamo.

1. Dalla Raccolta alla Pulizia: Il Primo Pilastro

Il percorso dell’inferenza causale inizia ben prima dell’applicazione di qualsiasi algoritmo, e spesso si arena proprio qui, nella fase di raccolta e pulizia dei dati. La mia esperienza mi ha insegnato che i “garbage in, garbage out” è la legge non scritta dell’analisi dei dati.

- Strategie di Raccolta: Prima ancora di premere un tasto, penso alla strategia di raccolta. Come minimizzare il bias di selezione? Come assicurarsi che le variabili chiave siano misurate accuratamente e con la giusta granularità? Ho spesso consigliato ai miei clienti di implementare protocolli di raccolta dati più stringenti o di integrare diverse fonti per compensare le lacune di una singola fonte.

- Tecniche di Pulizia e Pre-elaborazione: Una volta ottenuti i dati, inizia la vera battaglia. La gestione dei valori mancanti (imputazione), l’identificazione e la correzione degli outlier, la standardizzazione e la normalizzazione delle variabili sono solo alcune delle tappe fondamentali. Una volta mi sono imbattuto in un dataset dove le età erano state registrate in anni e in mesi alternativamente, creando un pasticcio di dati. La mia lezione è stata: mai dare per scontata la coerenza dei dati. La pulizia dei dati è un’arte tanto quanto una scienza, e spesso richiede una profonda conoscenza del dominio per identificare e correggere gli errori più subdoli.

2. L’Importanza della Variabilità e della Rappresentatività

Per poter fare inferenza causale, i dati devono mostrare una sufficiente variabilità sia nella “causa” che nell'”effetto” e, soprattutto, essere rappresentativi della popolazione che stiamo studiando.

- Variabilità Necessaria: Se, ad esempio, vogliamo studiare l’effetto di un farmaco, ma tutti i nostri pazienti hanno ricevuto lo stesso dosaggio, non possiamo fare inferenza causale sull’effetto del dosaggio. Ci deve essere sufficiente variazione nella variabile “causa” (il dosaggio) affinché possiamo osservarne l’impatto. Ho imparato l’importanza di campioni sufficientemente ampi e diversificati.

- Rappresentatività del Campione: Il campione che analizziamo deve essere rappresentativo della popolazione a cui vogliamo generalizzare i nostri risultati. Se studio l’effetto di una politica solo su residenti di Milano, non posso generalizzare i risultati all’intera Italia senza cautela. Questo è un punto che spiego sempre, con enfasi, a chiunque si avvicini all’analisi dei dati. A volte, è necessario ricorrere a tecniche di campionamento stratificato o ad aggiustamenti post-stratificazione per garantire che il campione rifletta la popolazione di interesse.

Ignorare questi aspetti può portare a conclusioni causali valide solo per un sottoinsieme molto specifico della popolazione, o peggio, completamente fuorvianti.

Affrontare le Sfide Comuni: I Tranelli del Percorso Causale

Nonostante tutte le tecniche e la cura nella preparazione dei dati, l’inferenza causale è tutt’altro che un percorso senza ostacoli. Ci sono tranelli in cui, lo ammetto, sono caduto anch’io all’inizio della mia carriera. Uno dei più insidiosi è il bias di selezione, ovvero quando il gruppo “trattamento” e il gruppo “controllo” differiscono sistematicamente per ragioni non legate al trattamento stesso. Immaginate di voler studiare l’effetto di un nuovo corso di formazione sui risultati lavorativi; se solo i dipendenti più ambiziosi e già ad alte prestazioni si iscrivono al corso, non è il corso in sé a migliorare le loro performance, ma la loro motivazione intrinseca. Un altro grande ostacolo è la causalità inversa o bidirezionale: a volte, l’effetto influenza la causa, e non solo viceversa. Un esempio classico è la relazione tra ricchezza e felicità: è la ricchezza a rendere felici, o le persone felici tendono a diventare più ricche? Senza una chiara direzione causale, le nostre conclusioni possono essere completamente errate. L’esperienza mi ha insegnato a essere sempre scettico e a pormi costantemente domande critiche sui dati e sul modello, quasi come un detective che cerca indizi per escludere ogni altra possibile spiegazione.

1. Endogeneità e Variabili Non Osservate

L’endogeneità è il nemico numero uno dell’inferenza causale. Si verifica quando la variabile “causa” è correlata con il termine di errore del modello, spesso a causa di variabili confondenti non osservate. Ho avuto a che fare con situazioni in cui, per quanto cercassi di controllare tutte le variabili conosciute, c’era sempre quella “scatola nera” di fattori non misurabili che influenzavano sia la causa che l’effetto.

- Variabili Omesse: Quando una variabile importante che influenza sia la causa che l’effetto non viene inclusa nel modello, i nostri risultati saranno distorti. Questo è un problema comune che ho spesso risolto attraverso un’attenta revisione della letteratura e l’aggiunta di variabili proxy, o, come menzionato prima, l’uso di variabili strumentali quando possibile.

- Causalità Inversa: Come anticipato, a volte l’effetto influenza la causa. Distinguere la direzione causale richiede non solo tecniche statistiche (come i test di Granger causality per le serie temporali, anche se questi indicano solo precedenza temporale, non vera causalità), ma soprattutto un solido ragionamento teorico e una comprensione approfondita del fenomeno. Ho sempre insistito sull’importanza di disegnare schemi causali (DAGs – Directed Acyclic Graphs) per visualizzare le relazioni ipotizzate e identificare potenziali problemi.

Queste sfide mi hanno spinto a una costante umiltà e alla consapevolezza che, a volte, la risposta migliore è ammettere che non si può stabilire una causalità definitiva con i dati a disposizione.

2. L’Assenza di Randomizzazione e i Bias di Selezione

La randomizzazione è il santo graal dell’inferenza causale perché garantisce che i gruppi di trattamento e controllo siano bilanciati su tutte le variabili, osservate e non osservate. Ma nella maggior parte dei contesti reali, la randomizzazione non è possibile. Questo ci porta ai problemi di bias di selezione.

- Bias di Selezione: Si verifica quando le persone o le entità che ricevono un “trattamento” sono diverse da quelle che non lo ricevono, in modi che influenzano anche l’esito. Se, ad esempio, sto valutando l’efficacia di un programma di supporto per studenti, e solo gli studenti già più motivati si iscrivono, i risultati potrebbero essere fuorvianti. Ho affrontato questo problema attraverso l’uso di tecniche di matching (come il PSM) o con modelli di regressione che includono variabili di controllo complete, cercando di rendere i gruppi il più comparabili possibile.

- Generalizzabilità e Validità Esterna: Anche se riusciamo a stabilire una relazione causale valida per il nostro campione, quanto è generalizzabile questo risultato ad altre popolazioni o contesti? Questa è una domanda che mi pongo sempre. Un risultato valido per un pubblico giovane potrebbe non esserlo per uno più anziano, o una politica efficace in una città potrebbe non funzionare in un’altra. La validità esterna è un aspetto spesso trascurato, ma cruciale per l’applicabilità delle conclusioni causali.

Queste sfide sottolineano l’importanza di combinare l’analisi quantitativa con una profonda comprensione qualitativa del contesto.

Applicazioni Pratiche e Scenari Reali: Dove l’Inferenza Causale Prende Vita

Se dovessi scegliere un aspetto che mi appassiona più di ogni altro, sarebbe vedere come l’inferenza causale si traduca in impatti concreti nel mondo reale. Non è solo teoria accademica; è la chiave per prendere decisioni migliori in ogni settore, dalla salute pubblica al marketing, dalla finanza alla politica sociale. Ho avuto l’opportunità di lavorare su progetti che spaziavano dall’analisi dell’efficacia di una nuova terapia farmacologica senza l’ausilio di un trial randomizzato (usando dati osservazionali e tecniche di causalità) all’ottimizzazione delle strategie di prezzo per un e-commerce, comprendendo quali promozioni generassero realmente un aumento delle vendite e non solo un anticipo degli acquisti. Ogni volta che vedo un’azienda o un’organizzazione cambiare rotta, risparmiare risorse o migliorare la vita delle persone grazie a un’intuizione causale ben fondata, sento una profonda soddisfazione. È qui che il mio lavoro si sente davvero utile, trasformando i dati da semplici numeri a veri e propri strumenti di cambiamento. L’applicazione di queste tecniche non è una scatola nera da cui escono risposte magiche; richiede una profonda interazione con gli esperti di dominio e una comprensione intuitiva dei processi sottostanti, che, ammetto, a volte è la parte più difficile e gratificante.

1. Decisioni Strategiche in Azienda: Oltre la Superficie dei KPI

Nel mondo aziendale, siamo sommersi da KPI e metriche di performance. Ma quanti di questi KPI ci dicono *perché* qualcosa sta accadendo? Troppo spesso, le decisioni vengono prese basandosi su correlazioni o intuizioni, che possono portare a sprechi di risorse o, peggio, a danni.

- Marketing e Vendite: Ho lavorato con aziende che volevano capire l’impatto reale di una campagna pubblicitaria specifica sulle vendite, isolando l’effetto dal rumore di altri fattori di mercato. Usando tecniche di inferenza causale, abbiamo potuto determinare non solo se la campagna funzionava, ma anche quali elementi specifici (es. tipo di messaggio, canale di diffusione) ne fossero la causa. Questo ha portato a un ROI molto più alto per le future campagne.

- Ottimizzazione dei Processi: Nelle operazioni, l’inferenza causale è cruciale per capire quali cambiamenti nei processi (es. nuovi software, formazione del personale) portino realmente a un aumento dell’efficienza o a una riduzione dei costi, distinguendoli da semplici coincidenze o tendenze generali.

È incredibile come l’identificazione di una vera causa possa trasformare una decisione da una scommessa a un’azione informata.

2. Politiche Pubbliche e Sanità: L’Impatto sulla Società

Forse il campo in cui l’inferenza causale ha l’impatto più profondo è quello delle politiche pubbliche e della sanità, dove le decisioni possono influenzare milioni di vite.

- Valutazione delle Politiche: Mi sono occupato di valutare l’efficacia di nuove politiche sociali, come programmi di sussidio o iniziative educative. Capire se una politica ha realmente ridotto la povertà o migliorato i tassi di alfabetizzazione, e non solo se queste tendenze si sono verificate contemporaneamente alla politica, è fondamentale per allocare efficacemente le risorse pubbliche.

- Ricerca Medica e Farmaceutica: Sebbene i trial clinici randomizzati siano il gold standard, a volte non sono eticamente o praticamente possibili. In questi casi, l’inferenza causale su dati osservazionali (es. registri pazienti, dati amministrativi) può fornire preziose intuizioni sull’efficacia di trattamenti o sull’impatto di fattori di rischio sulla salute pubblica. Ho visto come una corretta analisi causale possa contribuire a identificare interventi sanitari che salvano vite o migliorano la qualità della vita su larga scala.

Questi progetti mi ricordano sempre il potere e la responsabilità che abbiamo come data scientists.

| Tecnica di Data Mining | Obiettivo Causale | Scenario di Applicazione Tipico | Sfide Comuni |

|---|---|---|---|

| Propensity Score Matching (PSM) | Bilanciare gruppi non randomizzati per stimare l’effetto di un trattamento. | Valutare l’efficacia di un programma di formazione in azienda o di una nuova terapia in un contesto ospedaliero (dati osservazionali). | Trovare accoppiamenti sufficienti; esclusione di dati non abbinabili; dipendenza da variabili osservabili. |

| Difference-in-Differences | Stimare l’effetto di un intervento confrontando i cambiamenti nel tempo tra un gruppo di trattamento e uno di controllo. | Valutare l’impatto di una nuova legge o politica (es. aumento salario minimo) su un’economia o su un settore specifico. | Assunzione di “trend paralleli” (che i gruppi avrebbero seguito la stessa tendenza in assenza dell’intervento). |

| Variabili Strumentali (IV) | Affrontare l’endogeneità e il bias da variabili omesse stimando l’effetto causale. | Misurare l’impatto dell’educazione sul reddito, usando la vicinanza a un’università come variabile strumentale. | Trovare una variabile strumentale valida e forte; difficile interpretazione; minore efficienza. |

| Regression Discontinuity Design (RDD) | Stimare l’effetto di un trattamento in presenza di una soglia di assegnazione chiara e arbitraria. | Valutare l’impatto di borse di studio basate su un punteggio di ammissione, o l’effetto di un intervento sanitario basato sull’età. | Assunzione di continuità delle relazioni attorno alla soglia; focalizzato solo su individui vicini alla soglia. |

L’Importanza Inestimabile dell’Intervento Umano e dell’Esperienza nel Labirinto Causale

Nel mio percorso professionale, ho imparato che, per quanto avanzati possano essere gli algoritmi di data mining, il fattore umano rimane insostituibile nell’inferenza causale. L’intelligenza artificiale e il machine learning possono identificare pattern con una velocità e una scala che a noi umani sono precluse, ma non possiedono l’intuizione, la capacità di porre le domande giuste, o il senso critico necessario per distinguere una correlazione spuria da una vera relazione causale. Ho spesso scherzato dicendo che il mio lavoro è più simile a quello di un detective che a quello di un programmatore. Non si tratta solo di eseguire codice, ma di formulare ipotesi sensate, di capire il contesto in cui i dati sono stati generati, di interpretare i risultati alla luce della conoscenza di dominio e, soprattutto, di ammettere quando non si è in grado di stabilire una causalità definitiva. L’esperienza mi ha insegnato a non innamorarmi mai dei miei modelli e ad essere sempre pronto a metterli in discussione. La capacità di “sentire” quando un risultato “non torna”, anche se le metriche statistiche sono perfette, è qualcosa che solo l’esperienza sul campo e un profondo bagaglio di conoscenze possono dare. È quella sensazione di intuizione che si sviluppa dopo anni di successi e, ammettiamolo, anche di qualche fallimento.

1. La Conoscenza di Dominio come Bussola Fondamentale

Applicare algoritmi senza una profonda conoscenza del dominio è come navigare senza bussola: si può anche andare avanti, ma non si sa mai dove si sta andando o se si sta andando nella direzione giusta.

- Formulazione delle Ipotesi: Le migliori analisi causali iniziano con ipotesi ben formulate, basate su una solida conoscenza del fenomeno che si sta studiando. È la mia esperienza nel settore, e quella dei miei clienti, che mi permette di identificare quali relazioni potrebbero essere causali e quali sono solo coincidenze. Senza queste ipotesi iniziali, l’analisi sarebbe solo un “dragare” dati senza uno scopo.

- Validazione e Interpretazione dei Risultati: Una volta che un modello ha prodotto dei risultati, l’interpretazione non è meccanica. È qui che entra in gioco la conoscenza di dominio. I risultati sono plausibili? Ci sono spiegazioni alternative che la mia analisi non ha considerato? Ho spesso coinvolto esperti di settore per “validare” i miei risultati, perché un numero statisticamente significativo può essere economicamente insignificante o teoricamente assurdo.

2. L’Etica e la Responsabilità dell’Inferenza Causale

L’inferenza causale ha un potere immenso, e con grande potere, come sappiamo, viene grande responsabilità. Mi sono trovato di fronte a situazioni in cui una conclusione causale, se mal interpretata o usata in modo improprio, avrebbe potuto avere conseguenze negative.

- Evitare Conclusioni Affrettate: La tentazione di annunciare “ho trovato la causa!” è forte, ma l’umiltà è d’obbligo. Spesso, la conclusione più onesta è che si è stabilita una forte evidenza di causalità, ma che servono ulteriori studi o esperimenti randomizzati per una conferma definitiva. Ho sempre insistito sulla comunicazione chiara dei limiti di ogni analisi.

- Implicazioni Etiche: In settori come la sanità o la giustizia, una conclusione causale errata può avere effetti devastanti. È nostro dovere assicurare che le nostre analisi siano il più robuste possibile e che le loro implicazioni siano comprese in modo completo. Ho spesso riflettuto sull’importanza di non “sovra-interpretare” i risultati, specialmente quando le poste in gioco sono alte.

Il Futuro dell’Inferenza Causale: Tra Machine Learning Avanzato e Nuove Frontiere

Guardando avanti, il mondo dell’inferenza causale è in fermento. Non è più solo il regno della statistica tradizionale; sta rapidamente convergendo con il machine learning avanzato e con approcci innovativi che promettono di superare molti dei limiti attuali. Personalmente, sono estremamente entusiasta delle possibilità offerte dall’integrazione di tecniche di causalità con reti neurali e algoritmi di apprendimento profondo. Immaginate algoritmi che non solo imparano a predire, ma anche a capire il “perché” dietro le loro predizioni, rendendo i modelli di AI non solo più accurati ma anche più interpretabili e affidabili. Ho iniziato a esplorare l’uso di “causal machine learning” per identificare trattamenti ottimali personalizzati, basandosi non solo sulle caratteristiche di un individuo ma anche sull’effetto causale previsto di diverse opzioni. La sfida è grande, perché il machine learning tende a essere un “black box” che eccelle nella correlazione, non nella causalità. Ma i progressi in questo campo sono rapidissimi e stanno aprendo porte che fino a poco tempo fa sembravano inaccessibili. Sono convinto che la prossima rivoluzione nell’intelligenza artificiale non sarà solo nella capacità di calcolo o nella quantità di dati, ma nella sua abilità di emulare il ragionamento causale umano, portando a sistemi più intelligenti e, in definitiva, più utili per la società.

1. Causal Machine Learning: Oltre la Predizione Pura

La tradizionale intelligenza artificiale, in particolare il machine learning, è straordinariamente efficace nella predizione e nella classificazione. Tuttavia, il suo focus primario è la correlazione. Il “Causal Machine Learning” è una frontiera emergente che mira a colmare il divario, integrando principi di inferenza causale negli algoritmi di apprendimento automatico.

- Apprendimento di Relazioni Causali: Invece di limitarsi a identificare pattern, questi algoritmi cercano di scoprire quali input causano quali output. Questo è cruciale per la presa di decisioni proattive. Ho visto modelli che, anziché prevedere solo il rischio di abbandono di un cliente, sono in grado di suggerire gli interventi (es. sconti specifici, offerte personalizzate) che *causeranno* la sua fidelizzazione.

- Trattamento Personalizzato: Il sogno è quello di poter prescrivere il “trattamento” (che sia un farmaco, una strategia di marketing o una politica) ottimale per ogni singolo individuo. I modelli di causal machine learning stanno rendendo questo possibile, prevedendo l’effetto causale di diversi trattamenti per ogni unità, permettendo decisioni iper-personalizzate.

2. Il Futuro della Sperimentazione e dei Dati Sintetici

Il futuro vedrà anche un’evoluzione del modo in cui generiamo e usiamo i dati per l’inferenza causale.

- A/B Testing Avanzato: Anche se l’A/B testing è il gold standard, le sue limitazioni (costo, tempo, etica) sono evidenti. Stiamo assistendo all’emergere di approcci più sofisticati, come l’A/B testing “multi-arm” o tecniche di “bandit algorithms” che ottimizzano l’esplorazione e lo sfruttamento, rendendo la sperimentazione più efficiente.

- Dati Sintetici e Simulazioni: La capacità di generare dati sintetici che replicano le complesse relazioni causali del mondo reale sta aprendo nuove strade per testare ipotesi e modelli senza la necessità di raccogliere dati reali costosi o sensibili. Ho iniziato a esplorare piattaforme che permettono di creare “gemelli digitali” di sistemi complessi per simulare l’impatto di diverse interventi causali prima di implementarli nella realtà.

Queste innovazioni promettono di rendere l’inferenza causale più accessibile, più rapida e, in definitiva, più impattante per tutti.

Conclusione

Spero che questo viaggio nelle profondità dell’inferenza causale vi abbia fornito una prospettiva più chiara su come possiamo svelare le vere relazioni di causa-effetto dai nostri dati.

È un campo affascinante e in continua evoluzione, dove la statistica incontra la logica e l’intuizione umana. Il passaggio dal “cosa” al “perché” non è solo un esercizio analitico, ma una vera e propria trasformazione nel modo in cui percepiamo il mondo e prendiamo decisioni.

Ricordate, la curiosità, il pensiero critico e una sana dose di scetticismo sono i vostri migliori alleati in questa ricerca della verità nascosta nei numeri.

Informazioni Utili

1. Iniziate con una domanda chiara: Prima di immergervi nei dati, definite esattamente la relazione causale che volete esplorare. Una domanda ben posta è già metà della risposta.

2. Investite nella qualità dei dati: Nessuna tecnica, per quanto sofisticata, può compensare dati di bassa qualità. La pulizia e la preparazione sono fondamentali per la validità delle vostre inferenze.

3. Comprendete le assunzioni: Ogni tecnica di inferenza causale si basa su specifiche assunzioni. Conoscerle e verificarle (ove possibile) è cruciale per fidarsi dei vostri risultati.

4. Collaborate con esperti di dominio: Le migliori intuizioni causali nascono dall’intersezione tra l’abilità analitica e una profonda conoscenza del settore o del fenomeno studiato.

5. Siate umili e trasparenti: L’inferenza causale è complessa. Comunicare apertamente i limiti delle vostre analisi e le potenziali incertezze rafforza la credibilità del vostro lavoro.

Punti Chiave

L’inferenza causale ci permette di andare oltre la semplice correlazione, rivelando il “perché” dietro i fenomeni. Richiede tecniche di data mining avanzate, dati di qualità impeccabile, e soprattutto, l’insostituibile intuizione e conoscenza di dominio umana.

È la chiave per decisioni strategiche basate sulla realtà e per un impatto positivo concreto.

Domande Frequenti (FAQ) 📖

D: Perché è così difficile passare dalla semplice osservazione dei dati alla comprensione delle cause profonde, e come il data mining ci aiuta in questo?

R: Ricordo benissimo quella sensazione di trovarsi sommersi da numeri e grafici, eppure sentirsi completamente ciechi sul perché qualcosa accadeva. Non è solo questione di avere tanti dati, ma di non sapere come dar loro un senso che vada oltre la superficie.

È come cercare una pepita d’oro in un fiume senza una pala. Il data mining per l’inferenza causale è proprio questo: la luce in fondo al tunnel. Non si limita a dirti “cosa” è successo – ad esempio, che le vendite sono aumentate – ma ti fornisce gli strumenti per indagare e scoprire “perché”: forse una promozione specifica, o un cambiamento nel contesto economico.

È come avere una lente d’ingrandimento per le dinamiche più nascoste, quelle che altrimenti sfuggirebbero, e che sono fondamentali per agire con cognizione di causa e non solo reagire agli eventi.

D: Molti confondono correlazione e causalità. Qual è il rischio di questa confusione e come il data mining aiuta a distinguere l’una dall’altra?

R: Ah, questa è la trappola più classica e, oserei dire, la più pericolosa! Immagina di notare che ogni volta che mangio un gelato, c’è il sole. C’è una correlazione, certo, ma nessuno si sognerebbe di dire che il mio gelato causa il bel tempo!

Eppure, nel mondo dei dati, è fin troppo facile cadere in errori simili, prendendo per causa ciò che è solo una coincidenza o l’effetto di una terza variabile sconosciuta.

La mia esperienza mi ha insegnato che affidarsi solo alle correlazioni porta a decisioni sbagliate, a volte anche costose, perché si interviene su fattori che non hanno alcun potere di cambiare il risultato desiderato.

Il data mining, specialmente quando si orienta all’inferenza causale, offre metodi e tecniche sofisticate – penso a esperimenti controllati, a modelli controfattuali o a tecniche di matching – che ci permettono di isolare le variabili, controllare i fattori confondenti e finalmente dire con una certa sicurezza: “Sì, l’azione A causa il risultato B”.

È la differenza tra una pura speculazione e una comprensione solida su cui puoi costruire.

D: In un mondo sempre più guidato dai big data e dall’AI, perché è così vitale capire l’inferenza causale, e quale impatto pratico ha sulle nostre decisioni?

R: Se pensiamo all’era attuale, dove siamo sommersi da algoritmi che prendono decisioni per noi e dove le informazioni viaggiano alla velocità della luce, la capacità di discernere la causalità non è più un vantaggio competitivo, ma una vera e propria conditio sine qua non.

Ti faccio un esempio pratico che ho visto accadere: un’azienda deve decidere se allocare risorse su una nuova campagna pubblicitaria digitale o su un miglioramento del servizio clienti.

Se si basasse solo su correlazioni (“i clienti che vedono la pubblicità spendono di più”), potrebbe non capire se la pubblicità causa la spesa o se semplicemente i clienti già inclini a spendere vedono più pubblicità.

Ma se, grazie all’inferenza causale, scopre che un certo approccio al servizio clienti causa una maggiore fidelizzazione e un passaparola positivo, allora può agire con precisione chirurgica, investendo dove l’impatto è reale e misurabile.

Dal mio punto di vista, è come avere una bussola in un mare in tempesta: ti permette di navigare con sicurezza, di anticipare le tendenze, di non reagire semplicemente agli eventi, ma di modellare attivamente il futuro, prendendo decisioni che sono non solo informate, ma intrinsecamente efficaci.

📚 Riferimenti

Wikipedia Encyclopedia

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과